Louis Hébert (vers 1575 à Paris - janvier 1627 à Québec ) fut le premier colon français de Nouvelle-France.

Louis Hébert exerçait à Paris, au « Mortier d'or » sur l'Île de la Cité près du Louvre, comme jadis son défunt père, Nicolas Hébert (vers 1540-1600), la profession d'apothicaire-épicier, lorsque, marié (en juillet 1602) et père d'un premier enfant (Anne, née en 1603), le désir lui prit, à l'âge de presque 30 ans, de connaître le Nouveau-Monde, où l'avenir pourrait s'avérer plus doux et plus prometteur qu'à Paris ou ailleurs en France, pour une jeune famille et dans la profession.

Louis Hébert fut membre de « l'expédition sans femme ni enfant » de Pierre Dugua de Mons, partant en 1606 joindre l'expédition commencée en 1604 pour un premier séjour en Acadie, avec Jean de Poutrincourt, son cousin par alliance, de petite noblesse et partenaire ami de ce Dugua. Il y naviguera, explorera et jardinera amicalement avec Samuel Champlain (de 5 ans son puîné et navigateur, explorateur, cartographe), échangera avec les Amérindiens des connaissances sur les plantes médicinales, soignera quelques personnes et participera à « l'Ordre de Bon Temps ».

En 1607, la perte du monopole de Dugua de Mons les força tous à rentrer en France.

Louis Hébert repartit pour l'Acadie en 1610 avec ce Jean de Poutrincourt, alors successeur de Dugua, et y séjourna jusqu'en 1613. La colonie, cette année-là, fut attaquée par les Anglais.

Fait prisonnier comme les autres, Louis fut ramené en France.

Mais en 1616, convaincu par Samuel de Champlain de s'établir à Québec et vendant tous ses biens, il repartit pour le Canada avec sa femme, quadragénaire comme lui, et leurs 3 enfants survivants, alors âgés de 14, 9 et 3 ans.

Travaillant pour la compagnie des marchands de fourrures, prodiguant, en dehors de cette tâche, des soins et de l'aide aux plus démunis, Louis Hébert entreprit également de défricher la terre, sans boeuf ni charrue mais avec l'aide de son beau-frère Claude Rollet, et d'y subsister de ses propres ressources.

En 1617, il célébra le premier mariage à survenir à Québec: celui de sa fille Anne. Cette dernière épousa alors Étienne Jonquet.

En 1620, Champlain le nomma procureur du roi dans la cité de Québec et en 1625, il devenait le premier propriétaire de ses terres agricoles, appelées le fief de Sault-au-Matelot. Avant 1634, seules les familles de Louis Hébert et de son gendre Guillaume Couillard avaient bâti maison à Québec. Tous les autres qui y séjournaient habitaient dans l'un ou l'autre fort, nommés « l'Habitation » (sur l'actuelle place Royale, près du fleuve) ou, depuis environ 1624, le « fort Saint-Louis » (sur la falaise, au sud de l'actuel hôtel « Château Frontenac ») ou dans les habitations des Récollets ou des Jésuites.

Décédé des suites d'une mauvaise chute sur la glace pendant l'hiver 1626-1627, Louis Hébert fut inhumé à Québec le 25 janvier 1627.

Louis Hébert, premier véritable colon, défricheur, cultivateur, et premier pharmacien en Nouvelle-France, est aujourd'hui une figure emblématique des premières heures de cette histoire, laissant le souvenir d'un homme courageux, d'une grande générosité, aimé de tous, Français comme Amérindiens. Il fut le premier à cultiver la terre en Nouvelle-France. Son travail de la terre est d'autant plus méritoire que la Compagnie des marchands n'a jamais voulu lui apporter ni un bœuf ni une charrue. C'est son gendre, Guillaume Couillard, ancien commis au magasin de la Compagnie des marchands, qui reçut la première charrue et le premier bœuf : c'était à l'été 1627.

Quant à sa femme Marie Rollet, qu'il avait épousée au début de juillet 1602 à Paris, elle épousa à Québec en 1629 un certain Guillaume Hubou, un nouvel arrivant que tous admiraient.

Elle s'occupa de former à l'Européenne au moins 2 jeunes Amérindiennes, nées vers 1630, qui ensuite épousèrent des Français et comptent aujourd'hui une assez nombreuse postérité : la fille d'un certain chef nommé Manitouabéouich et la fille que Jean Nicolet eut de sa première épouse, une Algonquine du Lac Nipissing (une excroissance vers le nord-est de l'actuel Lac Huron, près de Sturgeon Fall, Ontario).

Marie Rollet eut la douleur de perdre sa fille aînée Anne (décédée à l'âge de 16 ans à Québec en 1619, à son premier accouchement), d'assister au déclin et à la mort de Champlain (paralysé à l'automne 1635, décédé le 25 décembre 1635) et de son jeune fils Guillaume, marié à 20 ans en 1634 et décédé en 1639. Mais elle eut la joie de connaître, de choyer et de voir grandir plusieurs de ses petits-enfants, ses voisins immédiats.

Marie Rollet et sa famille furent les seuls à demeurer en permanence à Québec de 1629 à 1632 ou 1633, quand des forbans franco-anglais, les frères Kirke avaient fait prisonniers et déporté en Angleterre tous les autres résidents de Québec, y compris Champlain et Abraham Martin, et maîtrisaient les lieux, alors que la paix venait d'être faite entre les royaumes de France et d'Angleterre.

Marie Rollet fut inhumée à Québec le 27 mai 1649, à l'âge d'environ 74 ans — ce qui était pour l'époque un âge très avancé.

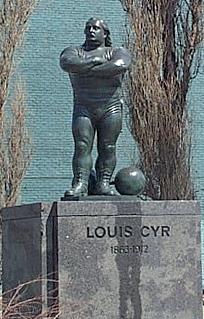

Au nombre des monuments que compte le Québec s'est ajouté celui sculpté par Alfred Laliberté, inauguré sur la place de l'hôtel de ville le 3 septembre 1918, à l'effigie de Louis Hébert pour commémorer le troisième centenaire de son arrivée au Canada. La sculpture faite de bronze a été démontée et transférée au sommet de la côte de la Montagne, à la sortie est du parc Montmorency en 1971.